RSIとは、売られ過ぎ、買われ過ぎの過熱感を表す代表的なインジケーターです。

代表的なインジケーターを押さえておくことは、株式市場で戦うためにとても大事なことです。

この記事では「RSIの基本情報からシステムトレードを用いた各市場ごとの傾向分析」までをご紹介します。

RSIの基本的な使い方と戦略を自分のものにして、株式市場で戦える武器を手に入れてくださいね!

テクニカル分析の基本を知りたい人は以下の記事も参考になりますよ。

- RSIの基本情報を身につけたい人

- RSIを利用した戦略を知りたい人

- システムトレードに裏付けられた市場ごとの傾向を知りたい人

RSIとは?売られ過ぎ/買われ過ぎ水準などの要点をさくっと解説

RSIとは?

RSIはオシレーター系の指標の一つで、過熱感を表す指標です。

オシレーター系の指標の注意点は、複数の指標や期間を組み合わせて総合的に判断することが重要になります。

- 0%~100%の範囲で表します。

- 一般的には30%で売られ過ぎと判断されます。

⇒システムトレード分析結果では『20%』まで様子見するのが良い検証結果がでていますので要注意! - 一般的には70%で買われ過ぎと判断されます。

RSIの基本設定値と最強設定とは?

基本設定値を押さえておくことで大衆が見ている状況を判断できます。

ただし、RSIは基本と異なる設定でトレンドが見やすい場合もありますので、銘柄によって設定を変えで見るのも良いです。

・日足・・・9日、14日、22日、52日

・週足・・・9週、13週

RSIの買われ過ぎ、売られ過ぎ水準とは?

RSIの買われ過ぎ、売られ過ぎを押さえておきましょう。

買われ過ぎのポイントでは、上昇している株価が反転して売りに転じやすいです。

売られ過ぎのポイントでは、下落している株価が反転して買いに転じやすいです。

一般的には以下の水準が意識されます。

・70%で買われ過ぎ

・30%で売られ過ぎ

RSIの基本戦略とは?

以下の3種を以下で詳しく紹介します。

RSIは基本的にはボックス相場で機能しやすいと言われています。

- ボックス相場の逆張り戦略

- RSIトレンドラインブレイクの逆張り戦略

- ダイバージェンスの逆張り戦略

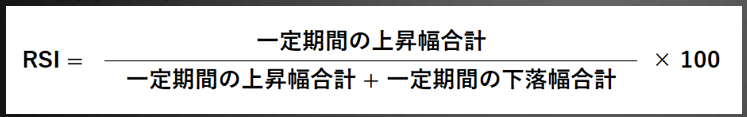

RSIの計算方法とは?

RSIの計算方法とは?

RSIの計算方法は他にも存在していますが、最も基本的な計算式を示します。

RSI=(一定期間の情報幅合計)/(一定期間の上昇幅合計+一定期間の下落幅合計)*100

RSIの計算で押さえておくべきポイントとは?

RSIの計算式具体例とは?

下記に9日間のRSIを計算した結果を示します。

株価がプラスの日数は5日間で上昇幅は合計103となります。

株価がマイナスの日数は4日間で下落幅は合計68となります。

その結果、RSIは60.23%となります。

「RSI =(103)/ (103 + 68) * 100 = 103 / 171 * 100 = 60.23%」

RSIの具体的な使い方(戦略例)とは?

今回は3つの戦略例を紹介します。

ボックス相場のRSI逆張り戦略

一般的なRSIの使い方で、最もポピュラーな使い方です。

多くのサイトが示す通り、70%以上の買われ過ぎ、30%以上の売られ過ぎで逆張りを狙う戦略です。

RSIはボックス相場で機能しやすいと言われています。

ボックス相場では買われ過ぎ水準、売られ過ぎ水準で株価が反転しやすいということを覚えておきましょう。

- ボックス相場で使う

- RSIが70%以上の買われ過ぎで手仕舞い

- RSIが30%以下の売られ過ぎで買い

買われ過ぎ、売られ過ぎ水準での逆張り戦略

紫:70%買われ過ぎ(売り) 黄:30%売られ過ぎ(買い)

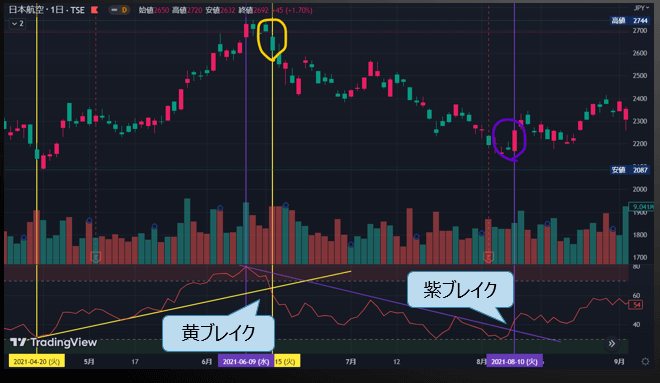

トレンド発生中はRSIトレンドラインブレイクの逆張り戦略

トレンドが発生している場合で有効なRSIの使い方になります。

RSIはトレンドが発生している場合は買われ過ぎ水準、売られ過ぎ水準で反発せずにそのまま上昇、下落を続けることが多いです。

そのため、RSIにトレンドラインを引いてブレイクしたかどうかでトレンド反転を判断することが可能です。

- トレンド発生時に利用する

- RSIにトレンドラインを引いて利用する

- RSIのトレンドラインを下から上にブレイクしたら買い

- RSIのトレンドラインを上から下にブレイクしたら手仕舞い

RSIのトレンドラインブレイクでの逆張り戦略

RSIダイバージェンスの逆張り戦略

ダイバージェンス発生時のRSIの使い方になります。

ダイバージェンスとは株価とRSIの逆行現象のことを指し、やがて株価も反転することを示唆しています。

以下の例では、株価は上昇を続けているのにRSIは反転し、その後、株価は下落に転じました。

RSIは上昇の勢いを表す指標、勢いをなくした株価はやがてそのまま反転してしまうという事を示唆しています。

ただし、ダイバージェンスが発生してもトレンド転換がいつになるかは分かりませんので注意が必要です。

- トレンド発生時に利用する。

- RSIにトレンドラインを引いてRSIのトレンドと株価のトレンドを確認する。

- RSIのトレンドと株価のトレンドが逆行した場合でRSIのトレンドが上がり始めたら買い

- RSIのトレンドと株価のトレンドが逆行した場合でRSIのトレンドが下がり始めたら手仕舞い

RSIのダイバージェンス発生での逆張り戦略

RSIとMACDなどの他インジケーターとの組み合わせとは?

経験則的にもRSIは単体で見るよりは他のインジケーターと組み合わせて利用してください。

情報の確度(正確さ)を高めることが重要になります。

情報の確度(正確さ)を高めるポイントは

- 複数の期間で推し量る(9日間のRSIと14日間のRSIの双方を確認する等)

- 他のインジケーターと組み合わせる

RSIとMACD(過熱感+トレンドの強弱や転換)

RSIは株価の過熱感を表すインジケーターです。

MACDは、株価推移(トレンド)の強弱や転換を図る指標です。

複数のインジケーターで買いの条件を表すほどに正確性が高まります。

例えば、RSIが30%以下の売られ過ぎ水準で、MACDが安値圏でゴールデンクロスした場合にエントリーする手法が考えられます。

安値圏で叩き売られた株が上昇に転じ始めてMACDがゴールデンクロスを形成、上昇トレンドの始まりと判断できます。

RSIとRCI(過熱感+過熱感)

RCIもRSIと同様に過熱感を表す指標です。

RSIが売られ過ぎ水準で、かつRCIも売られ過ぎ水準となれば、株価が本当に売られ過ぎていると判断できます。

複数のインジケーターが同じような結果を表すほどに正確性が高まります。

「売られ過ぎ」(「買われ過ぎ」)の結果を示す指標が多ければ多いほど、反発する可能性が高いと考えることができます。

システムトレードでRSIの具体的な使い方を検証

システムトレードツール『イザナミ』を使って、RSIを検証してみます。

システムトレードは株式投資を行う上で、強力な武器になる可能性がありますよ!

興味がある方は以下の記事も参考にしてみて下さい。

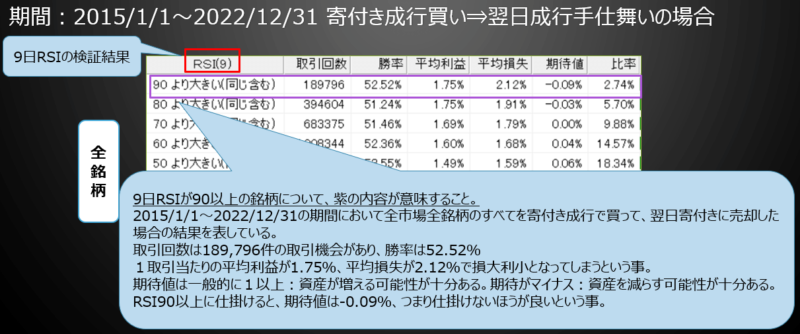

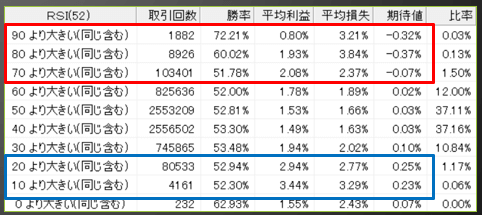

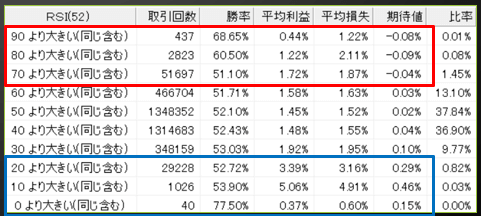

市場ごとRSIの過去相場傾向

市場ごとのRSIの傾向を探ります。

市場ごとに期待値のばらつきがあり、機能しやすい市場としにくい市場、反発ラインが深い市場があることが分かりました。

また、『売られ過ぎ』水準は30%ではなく、20%まで様子見を行うのが良いでしょう。

RSIの検証条件と検証結果の見方

- 検証期間は2015/1/1~2022/12/31の7年間

- 寄付き成行買い、翌日に成行手仕舞いした場合の動向を探る

赤枠:RSIの期間、紫枠:RSIの値に応じた取引結果や勝率など

期待値は「1」を超えると資産が増えるということを表す。

全市場でのRSI傾向

- 検証期間:2015/1/1~2022/12/31の7年間

- 市場:全市場

RSIが80%以上は反転しやすいので注意

RSIが70%以上または20%以下は反転しやすいので注意

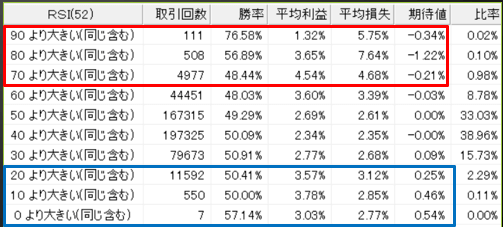

東証プライムのRSI傾向

- 検証期間:2015/1/1~2022/12/31の7年間

- 市場:東証プライム

RSIが70%以上は反転しやすいので注意

RSIが70%以上、20%以下は反転しやすいので注意

東証スタンダードのRSI傾向

- 検証期間:2015/1/1~2022/12/31の7年間

- 市場:東証スタンダード

RSIが80%以上は反転しやすいので注意

RSIが70%以上は反転しやすいので注意

東証グロースのRSI傾向

- 検証期間:2015/1/1~2022/12/31の7年間

- 市場:東証グロース

RSIが80%以上は反転しやすいので注意

RSIが70%以上、20%以下は反転しやすいので注意

RSIと一緒に他のテクニカル指標も使おう。

移動平均線+RSIの組み合わせは良く使われる組み合わせ。TradingViewのインジケータも公開

移動平均線とRSIは必ずと言っていいほど組み合わせて使われるものです。

移動平均線を知らずして投資は行えないと言ってもよいくらい大事な指標です。

TradingViewの無料プランでも使えるインジケーターを公開中ですので参考にしてみてくださいね。

システムトレードでゴールデンクロスを検証。勝率とは?

RSIにもゴールデンクロスは存在します。

短期RSIと長期RSIの二つが交差するポイントです。

以下の記事では最も基本的な移動平均線を使ったゴールデンクロスをシステムトレードで検証しています。

もっとも有名なゴールデンクロスは本当に機能するのか、気になりませんか?

経験則としてはゴールデンクロスで大枠のエントリーポイントを定めて、RSIで確度を高める戦略が有効です。

RSIと相性の良いボリンジャーバンドをシステムトレードで検証。戦略や勝率とは?

RSIと相性の良いことで知られているボリンジャーバンドを検証しています。

ボリンジャーバンドと言えば、バンドウォークですよね。

ボリンジャーバンドは機能するのか気になりませんか?

【株】RSIとは?「売られ過ぎ」の活用法をシステムトレードで検証 まとめ

RSIの基本的な情報からシステムトレードによる各市場ごとの傾向調査までの情報をまとめました。

それでは、RSIのおさらいです。

- RSIとは、過熱感を表すインジケーター

- 一般的な期間は日足:9日、14日、22日、52日 週足:9週、13週

- 70%で買われ過ぎ、30%で売られ過ぎ、市場によってばらつき有り

※システムトレード分析結果では「20%」まで様子見が正解! - ボックス相場で特に効果を発揮

- RSIで使える戦略は3つを紹介

①ボックス相場の逆張り戦略(オススメ)

②RSIトレンドラインブレイク逆張り戦略

③ダイバージェンス逆張り戦略

RSIに関するQA

- QRSIとは?

- A

RSIとは、過熱感を表すインジケーターの一つ。0-100%の範囲で表す。

MACDなどの別の指標と組み合わせることで確度(確かさ)を高めることが重要。

使い方を正しく学びましょう。

- QRSIのオススメ(有効な)の期間とは?

- A

日足:9日、14日、22日、52日

週足:9週、13週

上記期間を使った戦略例も記事で紹介しています。

- QRSIの基本的な使い方(買われ過ぎ、売られ過ぎ水準)とは?

- A

RSIが30%以下を売られ過ぎ、70%以上を買われ過ぎと判断します。

上記指標を使うに適した条件を記事で紹介しています。

最後に、資産を増やすにはいろんな市場に目を向けることも必要ですよね。

資産運用のコツは複数の市場に投資すること。

いろいろな市場に分散投資することで、リスクを分散し、長く資産運用を続けていけるようになります。

また、いろいろな投資方法を準備しておくと稼ぎやすい市場を選ぶこともできるのでオススメです。

コメント